カルゲン栽培とは

カルゲン栽培とは?

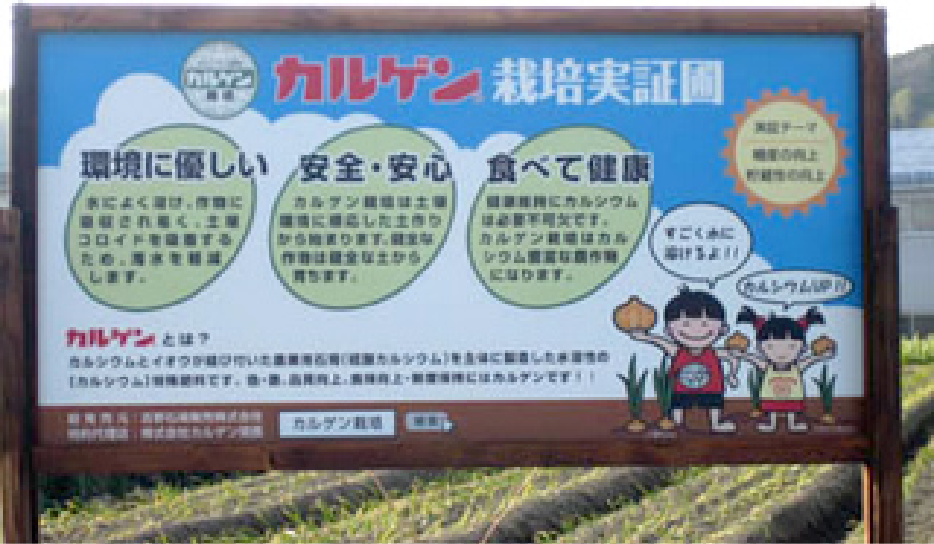

カルゲン栽培とは、カルシウムとイオウが結びついた農業用石膏(硫酸カルシウム)を主体に製造した、水溶性のカルシウム普通肥料を用いた栽培方法です。

カルゲンは環境に優しく、安全・安心で美味しい農作物づくりのカルシウム補給に最適な肥料で、あらゆる農作物の体質改善または品質・貯蔵性の向上を目的に幅広くご使用いただいております。

農作物の生育において、カルシウムも必要不可欠な成分の一つです。

カルシウム不足になる理由や不足した農作物の症状、カルシウムを補給できる農業用普通肥料について解説します。

他にもたくさんの農家様にカルゲンをご活用いただいています。

カルゲンはさまざまな作物の肥料として全国各地で活用されています。カルゲンを肥料として使用することにより作物の体質が強化され「収穫前後の痛みの軽減」、「糖度の向上」など、より質の良いおいしい作物を育てることができます。ここでは、実際にカルゲンをご活用いただいている農家様の事例を通して、カルゲンの持つ魅力をご紹介しています。

このような作物にも使われています。(以下一例)

『カルゲン栽培』の成果を実感いただけるように、

現在展示圃を設置しています。

もしも、こんな看板を見つけたら、スクスク成長している作物をご覧ください。